La fabrique de l’inattention

Sommes-nous vraiment moins concentrés qu’un poisson rouge ? Notre attention est la ressource clé d’une économie numérique qui la soumet à un véritable tir de barrage.

L’idée est répandue : l’être humain aurait une capacité d’attention de 8 secondes, en forte baisse depuis les années 2000 (12 secondes). Ce qui nous placerait tout juste en-dessous du poisson rouge (9 secondes).

Cette statistique a nourri depuis de nombreuses années l’industrie des contenus, des media et de la publicité. Surtout pas d’articles trop longs ! Ou en tout cas pas sans une accroche choquante capable de nous garder collés à notre écran. Dans le design numérique, il est devenu obligatoire d’expliquer aussi vite que possible la proposition de valeur d’un site, sous peine de perdre un visiteur qui ne se donnerait même pas la peine de faire défiler la page.

Pourtant, comme l’a souligné Simon Maybin, journaliste de la BBC, il est... impossible de retracer l’origine du mythe des 8 secondes. Repris dans Time Magazine ou encore le New York Times, la quête de son origine ressemble à l’ouverture d’une poupée russe. Cité dans une étude consommateur de Microsoft Canada, la donnée vient en fait d’une entreprise appelée Statistic Brain. Qui cite elle-même le National Center for Biotechnology Information at the US National Library of Medicine. Qui, contacté par Simon Maybin, n’en a pas trouvé trace.

Cet épisode en dit beaucoup sur le succès des « chiffres purs », qui apportent une raison simple et facilement assimilable à des problèmes complexes. Autrement dit : on croit ce qu’on voudrait croire. Si nous n’arrivons plus à nous concentrer face à la multitude d’informations qu’on nous soumet, ce serait bien de notre fait - et non pas parce que notre environnement (numérique) fait tout pour nous maintenir de façon instable sur la crête d’une vague de sollicitations ininterrompues.

Ce qui est désigné comme une ressource finit forcément par être exploité

L’attention est devenue la plus valorisable des ressources. Comme l’ont été tour à tour les forêts ou le pétrole. La marchandisation d’une ressource entraîne irrémédiablement, dans nos systèmes économiques, son exploitation voire sa surexploitation.

La nature a connu cette pente glissante dès le XVIIIe siècle avec les physiocrates et notamment François Quesnay, médecin à la cours de Louis XV. Ils ont formulé une pensée qui subordonne la nature à une augmentation des richesses. Au contraire des naturalistes, à qui ils s’opposèrent (Buffon en tête), leur méthode a consisté à classer la nature selon son utilité. Dans l’agriculture par exemple, cela s’est traduit par la mesure de la capacité des plantes à s’acclimater pour produire plus, mieux, ou là où il y avait un intérêt économique à les consommer. Ou à étudier les écosystèmes de sols non pas pour ce qu’ils sont, mais en tant qu’ils augmentent ou maintiennent la richesses des sols. La vision, on le voit est avant tout utilitariste.

Cette mise en économie de la nature pour mieux l’exploiter passe au XIXe siècle aux ressources fossiles.

En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, [l’Homme] amène rapidement à la stérilité ce sol qu’il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes.

Jean-Baptiste de Lamarck, Système analytique des connaissances positives de l’homme, « Des connaissances de l’homme » (1820)

Dans les années 60, Nicholas Georgescu-Roegen a introduit le concept d’entropie en économie. Jusque là réservé à la thermodynamique, il stipule que si la quantité de ressource consommée dans un système fermé reste stable, elle se dégrade irrémédiablement d’un point de vue qualitatif. C’est la caractéristique des économies « extractives » : elles dégradent puis épuisent la ressource qu’elles exploitent. Nicholas Georgescu-Roegen a développé la pensée environnementale en plaidant pour une bioéconomie consciente de son environnement respectueuse de la nature et de ses limites.

Épuiser la nature, épuiser l’Homme

Après la nature, nos systèmes économiques n'ont pas tardé à s’attaquer à l’Homme. Soit en insérant dans les boucles de production une main d’œuvre corvéable à merci (l’esclavage) ou en rationalisant à l’extrême sa productivité (taylorisme). Dernier avatar en date, l’économie numérique a trouvé sa nouvelle ressource de prédilection : l’attention humaine. Et lui applique le même traitement mortifère que celui qu’ont connu nos richesses naturelles.

Cette rareté croissante de l’attention humaine face à une « surcharge d’information » a d’abord été constatée dès 1971 par Herbert A. Simon, sociologue et prix Nobel d’économie. En 1997, Michael Goldhaber va plus loin en explicitant la valeur de cette attention :

Si vous capturez l’attention pleine et entière d’une personne, vous pouvez lui faire exécuter des actes physiques, comme bouger ses yeux pour vous suivre, applaudir, vous apporter un verre d’eau, un sandwich, et même pourquoi pas, dans le cas de célébrités, l’amener à avoir des relations sexuelles avec vous. [...] Si vous disposez d’assez d’attention, vous obtenir tout ce que vous voulez.

L’attention numérique a pris le nom d’ « engagement ». Une audience « engagée », donc captée par vos contenus, outils ou services, est extrêmement valorisable à double titre. D’une part, et comme l’écrit Goldhaber, elle est disponible immédiatement pour effectuer les actions que vous souhaitez la voir accomplir. Acheter bien sûr, mais aussi pourquoi pas voter, participer, relayer vos idées ou vos produits.

Mais même si elle est passive, un autre mécanisme continue à rendre votre attention rentable. Plus longtemps une personne utilise votre application ou lis vos contenus, plus vous amassez des données sur elle : ses intérêts, son rythme de lecture, l’endroit où vous la rencontrez, le moment de la journée... Toutes ces données s’accumulent et rendront le prochaine tentative de la faire passer à l’action plus performante. Une audience active peut être rentabilisée immédiatement, une audience passive le sera plus tard. Il n’y a plus de répit.

Un « marché » déjà en surchauffe ?

L’industrie des media et de la publicité a toujours vendu de l’attention, mais pendant longtemps son activité a été limitée. Par le temps consacré aux réseaux d’information, à l’accessibilité des journaux ou de la télévision, à leur disponibilité dans une langue ou une autre. Autant de frontières qui sont tombées les unes après les autres quand l’émergence de plates-formes sociales et de réseaux publicitaires globaux a permis de développer l’activité, sans avoir à produire de contenus. Agréger, ouvrir aux contributions, indexer, est devenu suffisant pour exister et produire des revenus considérables.

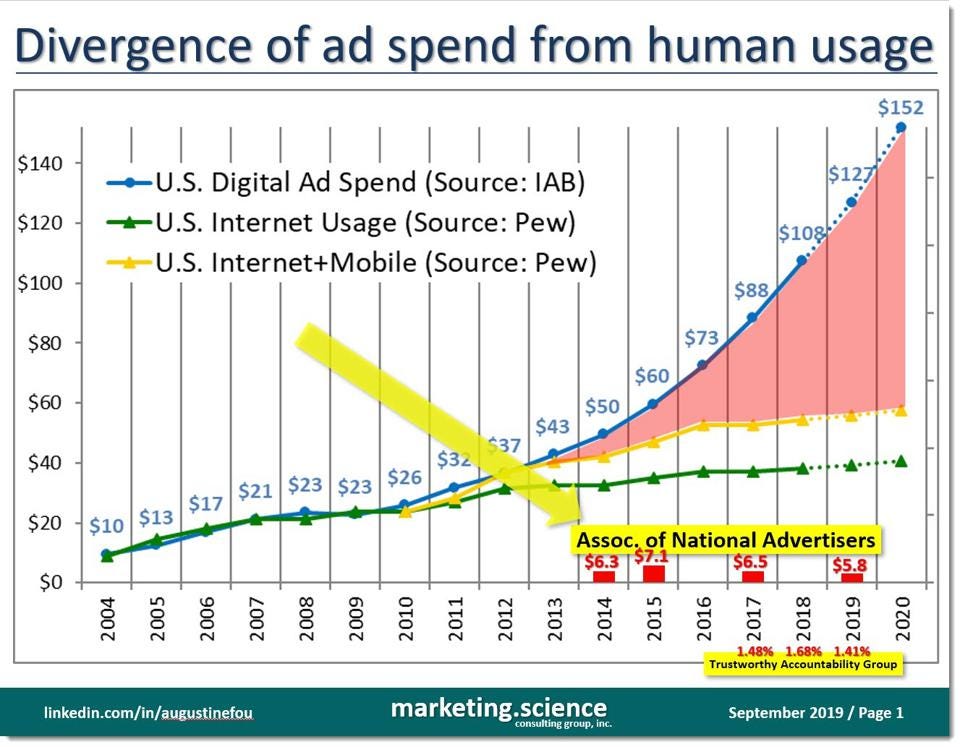

Au fur et à mesure que l’exploitation de cette nouvelle ressource s’est industrialisée, la bataille pour la contrôler s’est intensifiée. Nous pouvons désormais consommer du contenu sur des centaines de réseaux différents, 24h/24, jusque dans notre chambre à coucher. Pourtant, il semble que le maximum ne soit pas loin d’être atteint. Signe de la « raréfaction » de la ressource, son prix grimpe : le marché de la publicité digitale s’envole.

Cette surchauffe d’une économie évaluée à plus de 350 milliards de dollars au niveau mondiale suscite d’ailleurs déjà des inquiétudes. Des voix s’élèvent pour souligner ses incohérences, ses fraudes, son découplement de tout impact concret et l’opacité des technologies et des algorithmes qui la nourrissent. Tim Hwang, ancien employé de Google et chercheur au Georgetown’s Center for Security and Emerging Technology, compare même l’environnement de la publicité en ligne à celui qui a précédé la crise des subprimes en 2008.

Notre attention ne s’érode pas, elle subit une attaque en règle

La même entropie décrite par Nicholas Georgescu-Roege au sujet de la nature est à l’œuvre : notre attention est dégradée jusqu’à épuisement. Or chaque seconde d’attention prise diminue d’autant notre quantité limité d’attention cognitive - surtout quand on nous enferme dans des boucles d’indignation / réaction / stimulation qui attirent autant qu’elles consument notre énergie.

Dans le monde du travail, nous consultons notre boîte email 74 fois par jour en moyenne selon les recherches de Gloria Mark, du Department of Informatics à l’université de Californie. 70% des emails reçus sont ouverts dans les 6 secondes. Et chacune de ces interruptions nous demande plus de 60 secondes en moyenne avant de revenir à notre tâche initiale. Conséquence : notre temps de travail ininterrompu s’est réduit comme peau de chagrin : une heure et 12 minutes par jour.

Ce travail de sape nous fragilise chaque jour plus. Le morcellement auquel notre esprit est confronté est générateur d’un stress cumulatif : plus nous sommes dérangés dans ce que nous sommes en train de faire, plus nous avons du mal à nous reconcentrer. Pire : nous internalisons ces interruptions. Et même lorsqu’aucune notification ne venait attirer le regard ou l’oreille des travailleurs étudiés par Gloria Mark et son équipe, ceux-ci finissaient par s’auto-interrompre pour consulter leurs messages...

Cette vulnérabilité est largement exploitée et façonne peu à peu ce à quoi notre attention est soumise : un flux destructuré où les interruptions sont aussi nombreuses qu’inattendues - à dessein.

James E. Cutting, psychologue à l’université de Cornell, a étudié près de 15 000 films anglophones de 1930 aux années 2010. Il a mesuré que la durée moyenne d’un plan au cinéma est passée de 12 à 2,5 secondes. Les films les plus récents contiennent aussi plus d’action. Ce rythme frénétique est devenu la norme.

La reconquête du temps

Utilisons les propres outils de la technologie pour la scruter. Le monde du travail a l’avantage (?) de disposer d’une mesure de la qualité de l’attention : la productivité de ses salariés. Notons quand même que cet exemple concerne surtout l’économie des services. Si de nombreux secteurs voient leurs mécaniques productives transformées par la technologie, c’est bien celui-ci où la bataille de l’attention est la plus sauvage, celle où la faculté de concentration nécessaire à son exécution se double d’une connectivité intense.

L’empilement des outils numériques devait permettre de travailler moins et mieux (donc d’augmenter la productivité). Messageries instantanées (type Slack), outils de travail partagés, échanges de plus en plus instantanés, diminution des temps de friction (en rendant les déplacements inutiles grâce aux visioconférences par exemple)... Or il semble qu’on travaille aujourd’hui à beaucoup de niveaux plus et moins bien. La « Zoom fatigue » a très vite été remarquée et analysée. Elle désigne la fatigue physique et les dissonances cognitives que créent les échanges par télé-conférence (notamment via le logiciel Zoom).

Cal Newport est auteur, professeur d’informatique à l’université de Georgetown. Depuis plusieurs années il développe l’idée que les merveilles technologiques qui nous entourent ont un coût que nous peinons à percevoir et à mesurer. Nous perdons notre capacité à nous concentrer. L’information continue est devenue source de distraction continue. Cal Newport est aussi l’auteur de Deep Work, un livre publié en 2016 dans lequel il fait l’éloge du travail en profondeur, par opposition au papillonnement permanent auquel les technologies de la communication et de l’information nous invitent.

Le monde du développement informatique est à ce titre très intéressant. C’est précisément de celles et ceux qui ont le plus les mains dans les rouages du numériques que sont venues les pratiques permettant s’en extraire le mieux. Le « pair programming » (programmation en binôme) offre notamment aux développeurs des moments où se concentrer sur ce qu’ils font le mieux : coder. Par tranches de plusieurs heures, sans boîtes mails, sans notifications, sans interruptions, 2 cerveaux se concentrent sur leur tâche, et par émulation, créent quelque chose de façon intense et dense. Tout dans l’organisation est fait pour stimuler : inversion des rôles régulière entre celui qui écrit et celui qui contrôle, échanges permanents...

D’un point de vue organisationnel, les méthodologies agiles et notamment Scrum ont aussi grandi dans ce secteur avant d’essaimer ces dernières années (souvent de façon désordonnée...) dans des activités très variées. Un élément en est les « daily stand-up meetings ». Des réunions d’équipe de 5 à 20 minutes, extrêmement concentrées dans le temps, où celles et ceux qui ont quelque chose à dire (c’est important) prennent la parole : qu’ai-je fait hier ? Que vais-je faire aujourd’hui ? Ai-je besoin d’aide ? Et c’est tout. Le temps, comme les arguments, sont comptés.

Remettre la fin avant les moyens

Nicholas Georgescu-Roegen, dont il a été question plus haut, a inspiré les défenseurs de la décroissance comme moyen de préserver nos ressources naturelles. Ici, il semble que ce soit au prix d’un détachement que notre attention (et notre esprit) puisse être sauvée.

Dans un premier temps, une multitude de petits outils nous invitent, morceau par morceau, à reprendre la propriété de notre attention. Citons par exemple l’extension Simple Search de The Markup qui supprime tous les contenus contextuels (publicités, images, liens connexes...) lors d’une recherche dans un navigateur et n’en affiche que les résultats bruts. Quitter (pour Mac) vous propose de fermer automatiquement certaines applications après une certaine période d’inactivité - pour diminuer les sollicitations continues. Une galerie de « timers » et de chronomètres permettent de définir des plages de temps sans interruptions pour vous concentrer sur la tâche en cours. La plupart sont issus de la méthode « pomodoro » développée dans les années 80 par Francesco Cirillo, qui utilisait avec ses étudients un minuteur de cuisine en forme de tomate (pomodoro en italien).

L’idée qui se dessine est de remettre les outils numériques à leur juste place et surtout sous contrôle. Un contrôle qui semble nous échapper de plus en plus. Nous sommes devenus peu avares de notre attention, la semant aux quatre vents voire l’offrant au premier venu - qui sera souvent celui qui en abusera le plus. Nous pouvons commencer par mieux comprendre comment notre esprit fonctionne, quelle valeur nous donnons vraiment à notre temps - et à celui des autres.

En un mot : faire attention - à ce à quoi nous prêtons attention.